Ç’aurait dû être un samedi soir comme les autres ou presque. Laurence et moi avions rejoint Édouard et Marie-Claude dans un bar animé, rue Cartier, tout près du condo. Nos amis et nous avions convenu d’un plan de match fort simple, qui consistait à prendre deux ou trois apéros, selon notre humeur et notre soif, et à filer ensuite droit vers le resto japonais où j’avais réservé. Là, nous avions prévu d’engouffrer autant de sushis, sashimis, sakés et autres péchés capiteux issus du pays du Soleil levant que nous le permettraient nos estomacs… en attendant le moment où Laurence et moi annoncerions la grande nouvelle.

Depuis le temps, elles relevaient presque de la tradition, nos retrouvailles plus ou moins mensuelles. Notre amitié, à Eddie et à moi, ne remontait pas à la nuit des temps mais quasiment. On s’était côtoyés sur les bancs de la polyvalente, dans l’une de ces localités dont le nom avait été gommé des cartes géographiques par les récentes fusions municipales. Subsistaient au moins, intacts, les souvenirs de cette jeunesse tumultueuse qu’on s’amusait à faire défiler comme les grains d’un chapelet à la moindre occasion, au grand dam de nos blondes qui nous traitaient de vieux radoteux. Encore heureux que Laurence et Marie-Claude s’entendaient bien — ce qui n’avait pas été le cas de toutes les filles que nous avions fréquentées au fil des ans. Comme ça, elles pouvaient mener leur propre conversation en parallèle de nos réminiscences d’ados attardés… quoique trentenaires.

À bien y penser, la sympathie réciproque de nos copines m’enchantait d’autant plus qu’elle compensait le commerce pas toujours aisé entre Eddie et Laurence. Qui plus est, nos copines n’avaient pas grand-chose en commun, en dehors d’Édouard et de moi. Ma Laurence était de ces amazones, nouvelle vague qui terrorisent tous les mâles accrochés à des idées reçues et à des stéréotypes antédiluviens. Prof de philo au collégial en fin de vingtaine, elle était intellectuelle jusqu’au bout des ongles, qu’elle portait d’ailleurs joliment longs et vernis de couleurs vives. Volontaire, opiniâtre, cinglante, brillante et cependant pas chiante pour un sou, elle brandissait fièrement des convictions féministes qui n’allaient pas à l’encontre de sa féminité. À vrai dire, ses principes ne l’empêchaient pas de se pâmer pour quelque morceau de lingerie en dentelle, ni de rester parfois sourde aux énormités machistes qu’Eddy aimait proférer à tue-tête, par pur goût de la provocation.

À côté d’elle, Marie-Claude avait l’air plus… comment dire? Marie-Claude était plus effacée, voilà. Authentique silent partner des affaires d’import-export qui avaient fait la fortune d’Édouard, elle n’élevait à peu près jamais le ton, ne semblait pas avoir d’avis ferme sur quoi que ce soit. Elle se contentait de sourire sans conviction aux gauloiseries de son homme. Quoique bien portante et bronzée en permanence, étant donné les fréquents séjours dans le Sud que la business leur imposait (quel calvaire!), Marie-Claude faisait songer à ces créatures anémiques et diaphanes, fragiles et souffreteuses, dont Edgar Allan Pœ peuplait ses contes fantastiques.

Depuis qu’ils étaient en couple, je m’étais souvent demandé, sans méchanceté, ce que mon exubérant comparse trouvait à ce spectre de femme, la plupart du temps muette comme une tombe. Que je puisse, moi, rire jaune des écarts de conduite d’Édouard ne changeait rien à mon incompréhension de la longévité de leur couple. Que les contraires puissent s’attirer, ma propre relation avec Laurence en témoignait avec éloquence. Mais je ne m’expliquais pas davantage ce qui avait pu attirer mon chum chez une fille aussi peu délurée que ce qui l’avait charmée, elle, chez ce beauf mal dégrossi. M’enfin. Comme disait ma mère, philosophe, à chaque torchon sa guenille…

Pas très différente des innombrables samedis soirs qui l’avaient précédée, la soirée progressait dans l’éthylisme, au son de chansons sud-asiatiques délicieusement mièvres et kitsch. Entre une bouchée de thon rouge ou de crevette tempura et une remarque licencieuse adressée à la serveuse, Eddie nous livrait les récents ajouts à son intarissable répertoire de blagues sur les blondes aux gros seins, manifestement destinées à éperonner la susceptibilité de Laurence. L’inconvenance de mon pote augmentait avec son ivresse mais, manque de pot, ma compagne paraissait suffisamment bien disposée pour ne pas s’offusquer de ses polissonneries. Encore fallait-il que notre boute-en-train aviné ne dépasse pas certaines limites.

Quelque part entre le dernier plateau de sushis et le dessert, Laurence a fini par donner l’impression d’arriver au bout de sa patience. Plaisanteries ou pas, la tension entre Édouard et elle avait graduellement monté au fil du repas, si bien qu’au moment où la discussion bifurquait vers le sujet explosif de la situation géopolitique dans le golfe Persique, à voir le feu qui incendiait le fond des prunelles de mon adorée, je me suis mis à redouter la déflagration, qui semblait imminente.

— Je suis sérieux: hostie que j’ai hâte qu’ils te nivellent toute la région à coups de bombes atomiques! a lancé Eddie, avec désinvolture. Après tout, Dieu nous aurait épargné bien d’la merde s’il avait créé une race de chiens de plus au lieu de nous imposer les Arabes…

C’était, bien sûr, la goutte qui allait mettre le feu aux poudres, pour emprunter une image colorée du sottisier de l’ex-entraîneur des Nordiques, Jean Perron. Laurence, qui en avait pourtant entendu d’autres, a mordu à cet hameçon. Elle a rabroué assez vertement Eddie sur ses opinions de beauf à l’esprit obtus et son inculture flagrante en matière de relations internationales. De son côté, il rigolait dans sa barbe, allant même jusqu’à en remettre une couche ou deux.

— Oh! ben, ça parle au diable: j’pensais jamais voir une supposée féministe prendre la défense des Arabes. À quand le tchador, Laurence?

Je pressentais que l’échange allait bientôt outrepasser les limites de la politesse. Satisfait de la tournure des événements, Eddie tendait la main vers le saké lorsque, contre toute attente, Marie-Claude a placé le carafon de porcelaine hors de sa portée.

— Je pense que t’en as assez pris, mon chou

, s’est-elle immiscée, venant à la rescousse de Laurence qui n’avait pourtant pas besoin de renforts. Tu dis n’importe quoi…

La suite s’est déroulée presque trop vite pour que Laurence ou moi puissions réagir. Le visage déjà rougi par l’ivresse, Eddie s’est empourpré davantage tandis qu’il attrapait Marie-Claude par le poignet et lui faisait une clé de bras.

— On t’a sonnée, pétasse?

a-t-il grogné, avec un air méchant que je ne lui connaissais pas.

— Eddie, tu me fais mal

, a bafouillé Marie-Claude, les yeux écarquillés par la peur.

— Hé!, Eddie, du calme, mon vieux

, ai-je fait en posant la main à la saignée de son coude.

De la mamie à l’amazone

« Pauvres hommes. Ils ont gouverné la Terre pendant des millénaires, ça fait à peine 30 ans qu’ils se font remettre en question et ils capotent! »

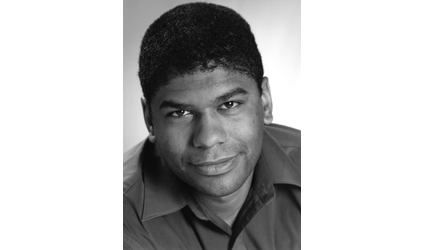

Au bout du fil, la voix est moqueuse. Décidément, le romancier et nouvelliste Stanley Péan, auteur d’une vingtaine de livres pour adultes et pour adolescents, ne semble pas trop souffrir de sa condition masculine. Dans ses veines — Le tumulte de mon sang, son premier roman, lui a valu en 1991 le prix littéraire CRSBP, décerné par les bibliothèques publiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean — coulent sans doute quelques pintes du sang de sa grand-mère maternelle. En Haïti, dans les années 1930, cette maîtresse femme a préféré élever seule ses trois filles plutôt que d’endurer son fêtard d’époux. L’indépendance était alors un luxe, surtout pour une couturière. Qu’importe. « Elle a foutu son mari dehors à coups de briques »

, raconte l’écrivain, dans le style coloré qui est le sien. « Quand ma grand-mère prenait une décision, c’était final »!

Né en Haïti, Stanley Péan est arrivé à Jonquière à l’âge de quelques mois, dans les bras de ses parents. C’était en 1966; les Québécoises commençaient à s’affranchir. « J’ai grandi avec le féminisme »

, dit, très à l’aise, le rédacteur en chef du journal Le libraire et chroniqueur de l’émission Bouquinville, à Radio-Canada.

Aussi, il n’en croit pas ses oreilles d’entendre tant de filles se défendre d’être féministes. « C’est absurde. Elles sont quoi alors? Des militantes pour la phallocratie »

? La « propagande antiféministe » est tellement agressive, depuis quelques années, s’inquiète ce partisan de l’égalité des sexes, que c’est devenu « une aberration ou une maladie mentale »

que de s’afficher telle. Voilà sans doute pourquoi Le samedi soir, quand la tendresse (titre inspiré d’une chanson de Léo Ferré, Avec le temps) met en scène une amazone intello aux ongles vernis. Elle ne craint pas d’afficher ses couleurs, la Laurence! Son auteur non plus…

Il y a eu un moment d’hésitation, qui m’a paru durer une éternité, puis Eddie a enfin relâché le poignet de Marie-Claude autour duquel ses doigts avaient laissé leur marque.

Sans un mot, sans un hoquet, elle s’est levée et s’est dirigée vers les toilettes. Laurence a froncé les sourcils, mais n’a pas prononcé la moindre parole. Elle s’est contentée de jeter sa serviette de table près de son assiette pour ensuite se précipiter dans le sillage de Marie-Claude.

Eddie et moi sommes restés seuls à table. Tandis que j’étouffais dans un silence si dense qu’il éclipsait la sirupeuse musique asiatique, lui s’est resservi un peu de saké. Il m’en a offert aussi. J’ai refusé d’un signe de tête, en fuyant son regard.

Ç’aurait dû être un samedi soir comme les autres ou presque. Fallait-il rire ou pleurer du fait que les choses ne s’étaient pas déroulées comme prévu? Une couple d’heures après, je pataugeais encore dans le mutisme hébété où m’avait plongé l’incident. Oh, bien sûr, Eddie nous avait bredouillé quelque chose qui voulait ressembler à des excuses, dans le genre t’as raison, Marie-Claude mon amour, j’ai un peu forcé la dose… En pure perte. Ni Laurence ni moi n’étions dupes et le climat nous semblait irrémédiablement ruiné.

De retour au condo, tandis qu’elle se glissait dans le lit près de moi, Laurence a voulu savoir depuis combien de temps j’étais au courant qu’Eddie battait sa blonde. J’ai protesté, sans vigueur. Comment pouvait-elle lui faire un procès et le condamner sans preuve? Nous n’avions assisté qu’à un emportement dû à l’alcool, Eddie était le premier à le regretter, ce n’était certainement pas dans son habitude, alouette!

Qui donc voulais-je berner? Pas besoin d’être un génie pour deviner la nature des confidences livrées par Marie-Claude à Laurence dans les toilettes du resto.

J’ai éteint la lampe de chevet. Je me sentais veule et lâche. J’en voulais à Laurence d’avoir raison. Je me sentais trahi par mon chum. Me revenaient en mémoire tous les indices sur ce visage que je ne lui soupçonnais pas, que j’avais refusé de voir. Cet humour de taverne miteuse, perçu avec trop de complaisance comme un joyeux trait de caractère allégeant ses allures de businessman distingué. Ces allusions aux salutaires escortes qu’on pouvait s’offrir lors de voyages d’affaires à Montréal, à New York ou même ici, dans la Capitale, les soirs de désœuvrement. Sans compter toutes ces occasions où, au fil de l’adolescence mais encore récemment, son tempérament impulsif avait provoqué des bagarres même entre copains.

À sa défense, j’évoquais les conditions dans lesquelles il avait grandi, son père au coude léger et à la main prompte, sa mère si soumise qui fuguait néanmoins inopinément deux à trois fois par année. J’entendais aussi la voix de mon pote me demander qui j’étais au juste pour lui reprocher la paille dans son œil, pour m’ériger en champion de la morale et de la rectitude politique? Mon propre comportement à l’égard des femmes était-il si exemplaire? En un éclair, je revoyais le visage de ces amantes que j’avais moi-même mal aimées, que j’avais trompées, que j’avais fait souffrir, parfois à dessein. Combien de fois avant Laurence la volonté de ne pas m’attacher m’avait servi d’excuse à humilier, à bafouer? Et combien de fois avais-je pris Eddie comme témoin de mes exploits de don Juan, racontés avec force détails et éclats de rire grivois?

J’avais honte. Eddie et moi appartenions pourtant à cette génération de gars qui avaient atteint la maturité après les grandes victoires du mouvement féministe. On nous avait voulus roses, mais nous avions réussi à éviter la castration et appris à concilier avec notre héritage phallocrate les acquis légitimes des femmes que nous avions côtoyées sur les bancs d’école, dans nos milieux de travail et nos foyers. Nous nous targuions d’avoir compris, en théorie, qu’on ne célèbre pas la virilité aux dépens de nos mères, de nos sœurs et de nos compagnes.

Alors comment réagirais-je, la prochaine fois qu’il m’inviterait à un cinq à sept, rue Cartier, pour me raconter ses plus récentes aventures extraconjugales?

Dans la pénombre de notre chambre à coucher, ces pensées tournoyaient dans mon esprit à m’en donner le vertige. Étendu entre les couvertures soudain glacées, je n’ai cependant pas dit un traître mot. Je me suis contenté de serrer ma blonde contre moi, de flatter son ventre pour le moment à peine rebondi. Et de prier muettement pour que, fille ou garçon, notre enfant à naître grandisse dans un monde délivré de certaines tares…